貸借取引残高について

2段階の社内対当による資金と株式の調達

証券会社は、制度信用取引の売買に伴う投資家への貸付資金および貸付株式について、まず社内対当(食い合い)を行います。社内対当とは、買い方から担保として預かった買付株式を売り方への貸付株式に充当し、また、売り方から担保として預かった売却代金を買い方への貸付資金に充当することで、資金調達額および株式調達額を相殺することを言います。

そして、社内対当させたうえで調達が必要となった資金や株式について、証券会社は、自社で調達できなかった部分を、貸借取引を利用して調達します。

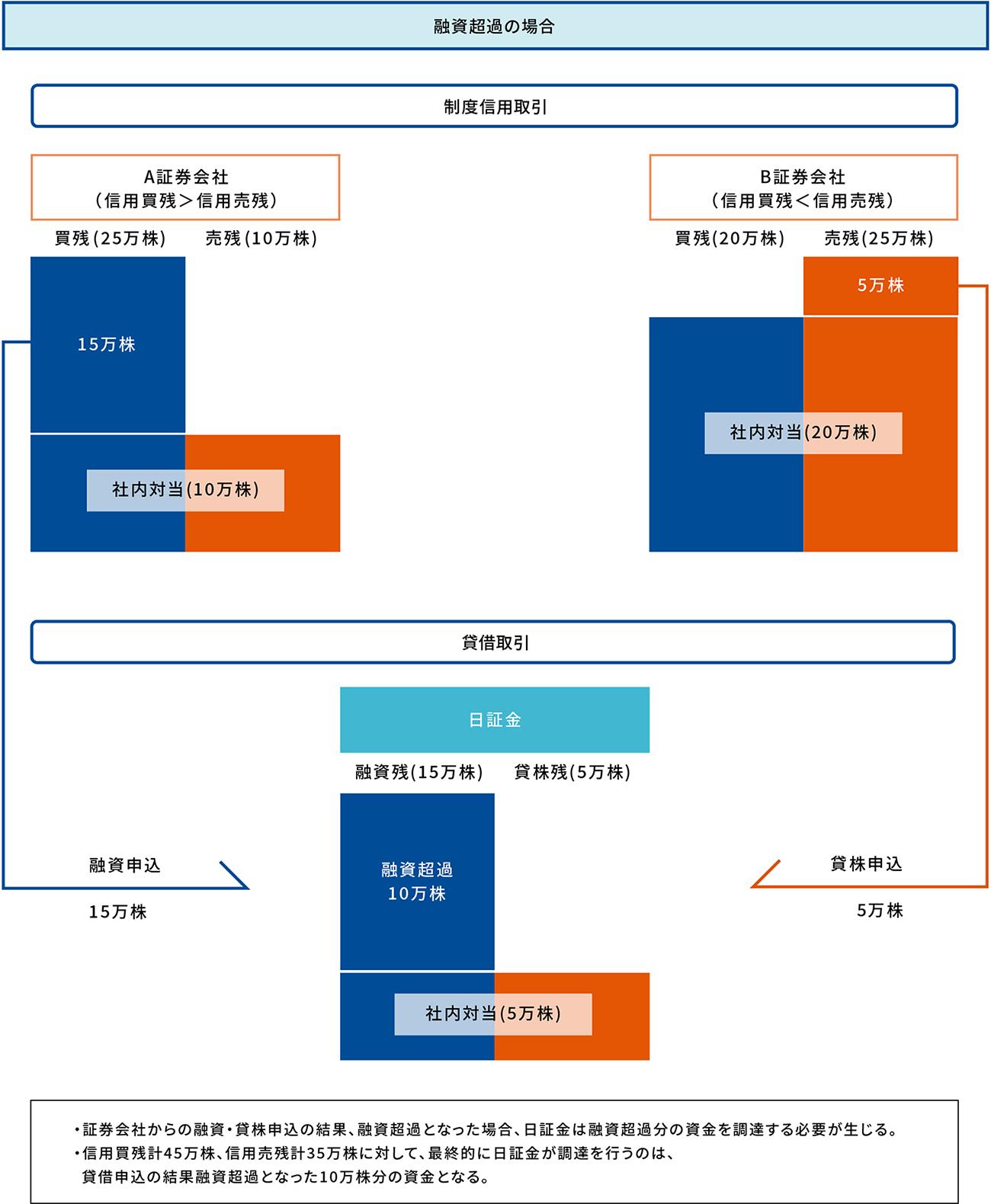

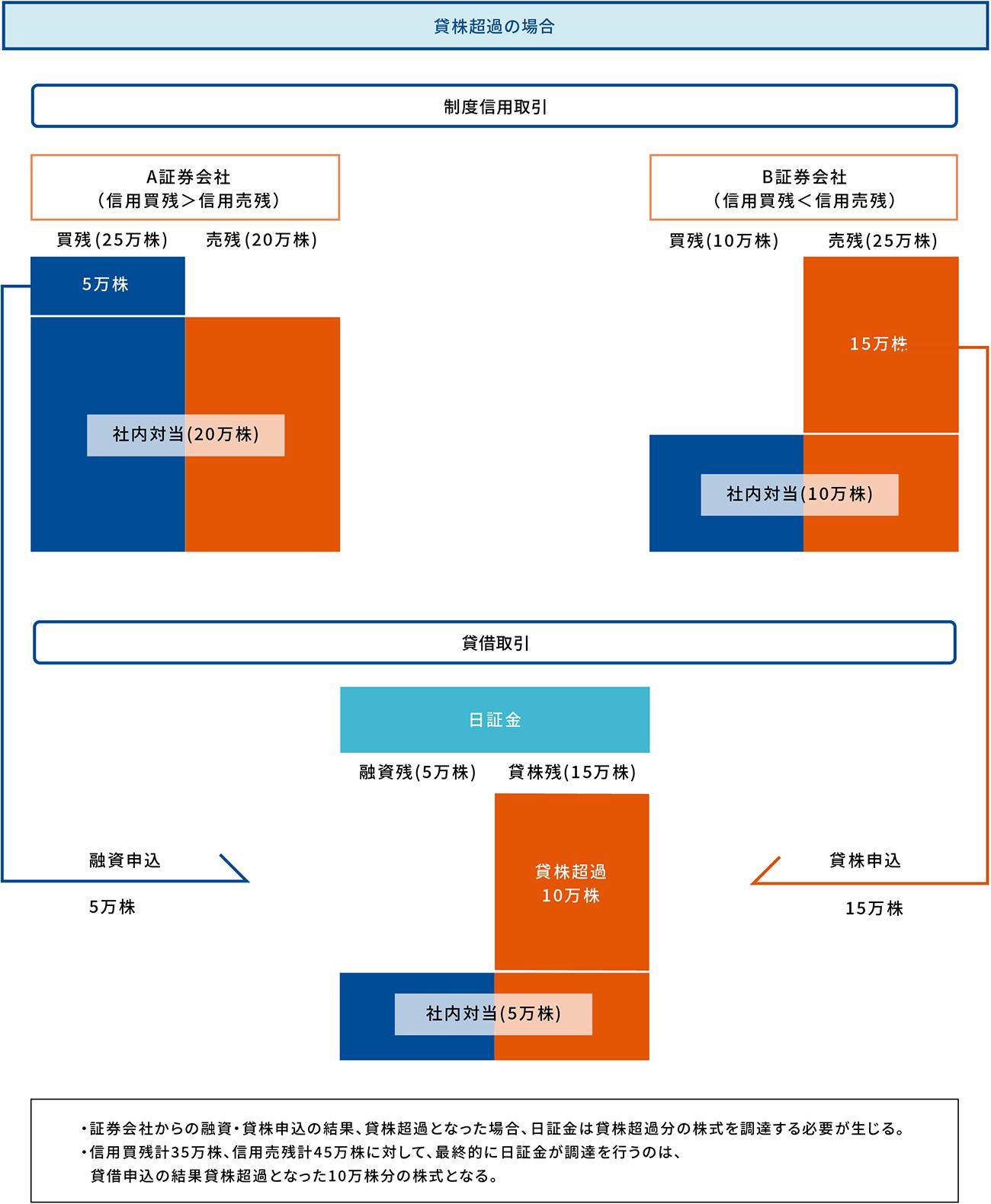

証券金融会社は、各証券会社から受け付けた貸借申込みを集計し、社内で対当させます。その結果、融資残高が貸株残高を上回った(融資超過)場合は金融市場から融資超過分の資金を調達し、貸株残高が融資残高を上回った(貸株超過)場合は追加申込みと品貸入札により貸株超過分の株式を調達します。

このように、制度信用・貸借取引においては、証券会社と証券金融会社の2段階で社内対当することにより、資金および株式を調達しています。

制度信用取引残高全体に対して、最終的に証券金融会社で調達を要するのは貸借取引の融資超過分の資金および貸株超過分の株式のみとなり、効率的な調達構造となっています。

貸借残高の増減

証券会社の貸借申込みは、各銘柄について、新規の申込みと、既にある残高の返済の申込みによって行われます。貸借取引の残高株数は、前日の残高株数に新規申込み株数を加え、返済申込み株数を引いた値となります。

制度信用取引において新規買いにより信用買い残が増加した場合、あるいは現渡しや買戻しで信用売り残が減少した場合には、貸借取引において融資残高のある証券会社では社内対当後の差引の買い残が増加することから融資申込みが行われ、貸株残高のある証券会社では差引の売り残が減少することから貸株返済申込みが行われます。

これに対し、制度信用取引において新規売りにより信用売り残が増加した場合、あるいは現引きや転売で信用買い残が減少した場合には、貸借取引において融資残高のある証券会社では差引の買い残が減少することから融資返済申込みが行われ、貸株残高のある証券会社では差引の売り残が増加することから貸株申込みが行われます。

また、制度信用取引の残高に動きがない場合でも、証券会社の資金調達の状況等によって自己融資額が変動することで、融資の新規または返済申込みが行われる場合があります。

需給指標としての信用・貸借残高

信用取引残高および貸借取引残高は、その銘柄の需給の状況を示す指標としても用いられます。

制度信用取引は6か月以内に手仕舞いが必要な取引であることから、制度信用買い残高は売りの機会を、制度信用売り残高は買戻しの機会を待っている状態にあると言えます。そのため、信用買い残高は将来の売り圧力を示し、信用売り残高は将来の買い圧力を示す指標となります。

そして信用取引の買い残高を売り残高で除した値である信用倍率は、大きいほど将来の売り圧力が強く、小さいほど将来の買い圧力が強いということになります。

なお、銘柄別の信用取引残高は、各証券取引所およびPTSにて毎週公表されています。

また、信用取引残高と乖離がある点には注意を要しますが、貸借取引の融資・貸株残高や貸借倍率は当社で毎営業日公表していることから、速報性の高い需給指標としてご利用ください。