品貸料について

品貸料の決定方法と品貸料率(逆日歩)

当社は貸借取引申込みにより貸株超過(貸株残高が融資残高を上回る状態)となる銘柄の株券を、貸借取引申込日の翌営業日に品貸し申込みを受けること(以下「品貸入札」といいます。)により調達します。品貸入札では料率の低い申込みから、また、同料率の場合は申込み時間が早いものから優先して採用し、調達必要株数に達した申込みに付された料率を品貸料として決定します。当社はこの品貸料に品貸日数を乗じたものを品貸料率(逆日歩)として発表します。

品貸料率(逆日歩)= 品貸料 × 品貸日数

なお、貸借取引申込日の翌営業日の訂正申込みにより貸株超過の状態が解消した場合には「*****」と表示し、当該申込日(約定日)における品貸料率(逆日歩)は発生しません。一方、0銭の品貸し申込みにより必要株数を調達できた場合には品貸料率(逆日歩)を「0.00」と表示します。

品貸日数の計算方法

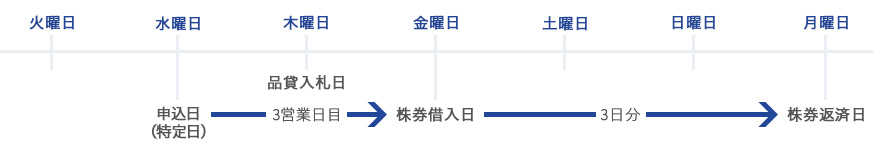

品貸入札により不足株券を調達することとなった銘柄については、貸借取引申込日(約定日)から起算して3営業日目(品貸入札日から起算して2営業日目)に品貸入札の申込み採用先から株券を借り入れることとなります。通常、借り入れた株券の借株先への返済期日は借入日の翌日となりますので、この場合の品貸日数(株券の借入日数)は1日となります。一方、借入日の翌日が休日の場合は、借株先への株券の返済日が繰り延べられることとなり、品貸日数は繰り延べ日数に応じて増えることとなります(品貸料率は繰り延べ日数分を乗じて表示しております)。

品貸日数が3日となる例

最高料率

品貸料は品貸入札を通じて決定しています。 品貸入札では申込みを受け付ける料率に上限を設けており、この上限となる料率を最高料率といいます。最高料率は、貸借値段(貸借取引で使用する価格で、原則として取引所における普通取引の最終値段)に売買単位を乗じた投資単位に応じてあらかじめ定められています。

※株式とETF等では最高料率が異なります

また、以下の条件に該当する銘柄については、最高料率を、通常の最高料率に当該倍率を乗じたものまで引き上げたうえで、品貸入札を実施します。

| 適用条件 | 倍率 | 適用期間 |

| (1)配当、新株引受権等の権利付銘柄 | 2倍 | 権利落日6営業日前から権利落日2営業日前まで |

| (2)配当、新株引受権等の権利付銘柄 | 4倍 | 権利落日の前営業日 |

| (3)注意喚起通知銘柄 | 2倍 | 通知日の翌営業日から取消日の前営業日まで |

| (4)申込制限措置銘柄、申込停止措置銘柄 | 2倍 | 実施日から解除日の前営業日まで |

| (1)に該当しかつ(3)または(4)に該当する銘柄 | 4倍 | 権利落日6営業日前から権利落日2営業日前まで |

| (2)に該当しかつ(3)または(4)に該当する銘柄 | 8倍 | 権利落日の前営業日 |

| 異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄 | 4倍 | 当社が指定する日から解除日の前営業日まで |

| 極めて異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄 貸付株券の調達が困難となり受渡決済に支障が生じるおそれがあると認められる銘柄 |

10倍 | 当社が指定する日から解除日の前営業日まで |

詳細は貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱いをご覧ください。

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。